40〜50代

40〜50代

肩こり、目の疲れ、頭痛、吐き気など

老眼ともいわれ、40歳前後からはじまる誰もがなる目の老化現象で、水晶体の弾力性が弱まり、調節力(ピント合わせの力)が低下した結果、近いところが見えにくくなる症状を指します。

水晶体は光を屈折させる力が非常に大きい組織です。水晶体の周りの筋肉は水晶体の屈折力を状況に応じて変化させる役割(調節)を果たしており、特に、近くのものを見ようとするときは屈折力が大きくなるよう水晶体の厚みが増加します。私たちの目はこのような調節を自動で行っています。若い人ほど調節力が大きいのですが、この力は加齢(老化)とともに衰えてきます。

遠方のものに焦点が合いやすい遠視では、老視の症状をより早く自覚することが多いようです。近視の人はもともと近くに焦点が合いやすいため老視の症状を自覚しにくいといえますが、普段遠くを見るために使用しているメガネをかけた状態で近くのものがぼやけるなどの症状が出現します。「近視の人は老眼にならない」ということをよく耳にしますがこれは誤りです。

近用眼鏡(老眼鏡)を使用します。老眼鏡にもさまざまな種類があり、目的に応じて選ぶことができます。

また、最近は老視用のコンタクトレンズも販売されており、矯正方法の選択枝が増えました。

緑内障は、目から入ってきた情報を脳に伝達する視神経という器官に障害が起こり、視野(見える範囲)が狭くなる病気のことです。治療が遅れると失明に至ることもあります。症状は、少しずつ見える範囲が狭くなっていきます。しかし、その進行は非常にゆっくりで、両方の目の症状が同時に進行することは稀なので、病気がかなり進行するまで自覚症状はほとんどありません。

緑内障は中高年の方に起こる代表的な病気のひとつです。わが国では40歳以上の約20人に1人が緑内障にかかっていることが大規模な疫学調査であきらかにされています。

緑内障による視神経の障害は、目の硬さである眼圧が、その人の目の視神経が耐えられる眼圧より上昇することによって引き起こされます。眼圧が上昇する原因によって主に原発緑内障、発達緑内障、続発緑内障に分けられ、原発緑内障や続発緑内障はさらに開放隅角緑内障、閉塞隅角緑内障に分けられます。

眼圧は眼の中の水(房水)の量によって決まります。房水は毛様体という組織で産生され、隅角という部分から、フィルターにあたる線維柱帯、出口となるシュレム管を通って眼の外に出ていきます。つまり、眼圧はこの房水が産生される量と出ていく量のバランスによるのです。一方で、最近では患者さんの多くが、もともと眼圧が高くないのにもかかわらず緑内障を発症しているということがわかってきました(正常眼圧緑内障)。そのため、元から視神経の眼圧への抵抗力が低く障害が起こる場合もあると考えられています。

房水の出口である線維柱帯が徐々に目詰まりを起こし眼圧が上昇します。ゆっくりと病気が進行していく慢性の病気です。

眼圧が正常範囲(10~21mmHg)にもかかわらず緑内障になる人がいます。これを正常眼圧緑内障と呼び、開放隅角緑内障に分類されます。近年行われた全国的な調査の結果から、わが国では全緑内障の約7割が正常眼圧緑内障であり、また欧米にくらべて日本人に多いことがわかりました。

隅角が狭くなり、ふさがって房水の流れが妨げられ(線維柱帯がふさがれて)、眼圧が上昇します。慢性型と急性型があります。

生まれつき眼内の水の流れ路が未発達であることから起こる緑内障です。

外傷、角膜の病気、網膜剥離、目の炎症など、他の目の疾患による眼圧上昇や、ステロイドホルモン剤などの薬剤による眼圧上昇によっておこる緑内障です。

直接、目の表面に測定器具をあてて測定する方法(接触式)と目の表面に空気をあてて測定する方法(非接触式)があります。緑内障治療経過を確認するための重要な検査です。

視神経の状態をみるために視神経乳頭部を観察します。視神経が障害されている場合、陥凹(へこみ)の形が正常に比べて変形し大きくなります。緑内障発見のための必須の検査です。

当クリニックでは、従来から用いられている眼底写真撮影はもちろんのこと、最新型の光干渉断層計(OCT)であるトプコン社製のTriton(トリトン)を導入しており緑内障解析モードによって、視神経乳頭の形状の変化や視神経乳頭周囲から黄斑部までの網膜神経線維層の厚みをマイクロメートル(ミクロン)単位で正確に描出・測定が可能であり、緑内障の極早期での変化の把握やその後のフォローアップに威力を発揮しています。

視野の欠損(見えない範囲)の存在の有無や大きさから緑内障の進行の具合を判定します。当クリニックの視野検査には、静的視野計として、緑内障ケアにおける世界標準ともいえるカールツァイス社製のHumphrey(ハンフリー)視野計(HFAⅢ)を導入しております。

現在、緑内障の進行に対して科学的根拠のある唯一の治療法は「眼圧を下げること」であり、これは正常眼圧緑内障についても同様です。

眼圧を下げる効果のある目薬を点眼します。具体的には、房水の産生を抑える効果がある薬や、房水の流出を促す効果がある薬を点眼して、眼圧を低下させます。もともと眼圧が高くない人でも、眼圧を下げることによって、病気の進行を抑えることができます。

点眼薬を使っても、視野の欠損が進行する場合には、外科的治療を行います。レーザーを房水が排出される部分(線維柱帯)に照射し、房水の流出を促進する「レーザー療法」(SLTなど)や、手術で線維柱帯の一部を取り除いて房水の逃げ道をつくる「線維柱帯切除術」などがあります。また、最近では低侵襲緑内障手術(MIGS:micro invasive glaucoma surgery)として白内障手術と同時に行うiStent(アイステント)が注目されています。

緑内障は、一度発症したら一生付き合っていかなくてはならない病気です。信頼できるお医者さんにかかり、根気よく治療を続けていくことが大切です。

参考文献:参天製薬ホームページ

蚊やゴミのような物が飛んで見える。雲のような物が浮いて見える。墨を流したように見えるなど。

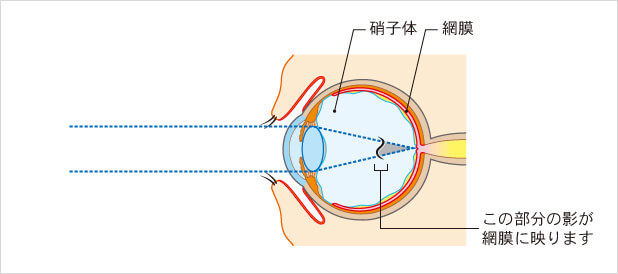

飛蚊症は、眼球の硝子体(ショウシタイ)に濁りができたためにおこる症状です。

硝子体は、水晶体(眼のレンズ)の後方から網膜に達するまでの眼球内容の大部分を占めています。その中には透明でドロッとしたゼリー状の物質がつまっています。この硝子体に、なんらかの原因で濁りができると、その影が網膜にうつり飛蚊症として自覚されます。

40代になると硝子体は組成が変化し、硝子体の内に液体がたまった小部屋のようなものができてきます。これを離水といいます。さらに年をとりますと、液体のたまった小部屋はどんどん大きくなり(液化腔)、一方で硝子体そのものも収縮していきます。この硝子体の変化によって生じた硝子体の濁りが飛蚊症の原因になることがあります。

離水に際しておこるものでは、明るい日に白い壁を見て飛蚊症に気づくというように発生時期は不明瞭です。形も水玉のよう、泡か水滴のよう、カエルの卵のようなどとはっきりした形ではなくて、白色ないし不透明の場合が多いようです。

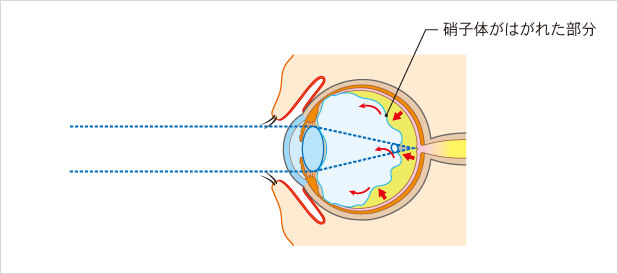

離水によってできた液体のたまった液化腔は、やがてその後側の壁が破れて液体は硝子体後方スペースへ流れ出します(硝子体の液状化)。硝子体は、時には網膜と軽く癒着していますが、硝子体の収縮と前方移動のためにこの癒着もはがれます。これを後部硝子体剥離といい飛蚊症の原因では最も多いものです。

後部硝子体剥離は60代前半に好発しますが、中等度以上の近視の場合には10年位早く起こります。一般に後部硝子体剥離の場合の飛蚊症は突然おこり、いつも見え、形はゴミクズ、糸クズ、雲、蚊、ハエなど形がはっきりしています。大きさは大型のものが多く、色の濃いのが特徴です。また飛蚊症になる前か後に、ピカピカ光るものが見えた(光視症)場合には、後部硝子体剥離がおこったと考えてまちがいありません。

ぶどう膜とは虹彩・毛様体・脈絡膜という3つの組織の総称で、これらに炎症が起こるとぶどう膜炎といいます。このうち毛様体と脈絡膜の炎症がおこりますと炎症性物質や白血球が硝子体中におしだされ硝子体の濁りを起こします。この病気のおもな症状は目のかすみ、視力低下などですが、飛蚊症で病気にはじめて気づく場合もあります。また、ぶどう膜炎が長びき重症になると、硝子体にも変化がおこり膜様の混濁ができ、黒い雲のような飛蚊症を自覚するようになります。

後部硝子体剥離(1-2)でも書きましたが、網膜の血管が破れ出血が硝子体中におよぶことを硝子体出血といいます。硝子体出血は、少量であれば硝子体の濁りとして存在するため飛蚊症の原因になります。しかし、網膜の血管の病気によっておこる硝子体出血は通常は出血量が多量であり、光線は出血(血液成分)にさえぎられて網膜に達しなくなり、ひどく視力が低下します。つまり可能性としてはあるのですが、硝子体出血が飛蚊症の原因になる場合は意外にまれです。

胎児のうちは、硝子体の中に血管が走っています。この血管はふつう出産までにはなくなってしまいます。ところが、時にその血管の一部、あるいは血管周囲の組織の一部が生後も硝子体の中に濁りとして残ることがあります。このような生まれつきの濁りは、視力さえ良ければ特に急いで治す必要もありませんし、時々検査をして異常がなければ放置していても心配のないものです。

遺伝によっておこる網膜と硝子体の病気は、網膜硝子体ジストロフィーとよばれますが、まれな病気です。

全身の病気によっておこる硝子体の濁りとしては、硝子体アミロイドーシスという病気が有名ですが、これはさらにまれです。

参考文献:眼科学第三版(文光堂), 挿絵:参天製薬ホームページ

軽度の視力低下、視界の中心が暗く見える(中心暗点)、物が実際よりも小さく見える(小視症)、物が歪んで見える(変視症)など。

光を感じる神経の膜である網膜の中で、最も視力に関係する部分(黄斑部)に水が溜まることによって網膜剥離が発生する病気です。30~50代の働き盛りの男性に多くみられます。片方の目に発症することが多いのですが、時に、両方の目に発症することもあります。ほとんどは良好な経過をたどり自然に治ることが多い病気ですが、網膜剥離が長い期間続いたり、再発を繰り返したりするような場合には、視力も低下してしまうこともあります。

この病気は、黄斑付近の網膜に栄養分を供給する脈絡膜の血管から血液中の水分がにじみ出て、この水分が黄斑付近に溜まることで起こります。まだ原因は不明ですが、ストレスが関与しているともいわれています。それ以外には妊娠時に起こることもあります。また、副腎皮質ステロイド薬の副作用で起こることもあります。副腎皮質ステロイド薬は飲み薬だけではなく、塗り薬、吸引薬、注射でも起きますので、主治医の先生に確認が必要です。

診断のためには血管からのしみ出しの部分を見つけるためにフルオレセインという造影剤を用いた蛍光眼底造影検査を行います。しかし、この病気は高齢の方にも起こることがありますが、高齢の方では加齢黄斑変性という病気と区別する必要があります。その際には、インドシアニングリーンという別の造影剤を使った検査も行う必要があります。

この病気は自然に治る傾向がありますので、しばらく様子をみることがあります。しかし、いったん良くなっても再発することも多いので注意が必要です。しみ出しの部分が黄斑の中心(中心窩)から離れている場合は、レーザー治療が行われることもあります。レーザー治療には、回復までの期間を早めたり再発を予防したりする効果がありあます。しみ出し部分が中心窩にきわめて近い場合、レーザー治療はできないので内服薬による治療が一般に行われます。また、最近ではベルテポルフィンという薬剤を通常量の半量で用いる光線力学療法(PDT)が有効であることが確認され、レーザー治療不可例や無効例に対しても治療の選択肢が増えました。

参考文献:日本眼科学会ホームページ