硝子体注射

硝子体注射

上記いずれの疾患も放置すると重篤な視力低下をきたしうるものですが、疾患のうち1、2、5に共通しているのは「新生血管」が関与して起こり、3、4では「黄斑浮腫」が発生します。そして、これら疾患の病態に深くかかわっているのがVEGF(血管内皮増殖因子)という物質です。近年の研究による成果として、このVEGFの作用を抑える製剤=治療薬が開発されました。

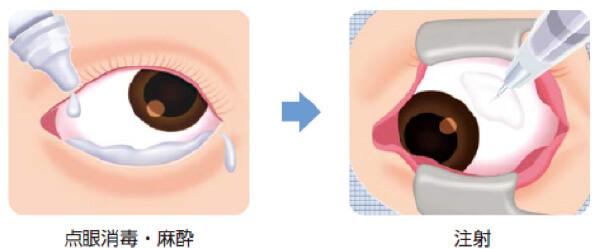

治療は、抗VEGF阻害薬(ソガイヤク)と呼ばれるこの製剤(薬液)を、白目から直接、眼球内部の硝子体腔(ショウシタイクウ)に注入するという治療法です。専用の極細注射針を用いて眼内に注射します。目薬の麻酔のみでほとんど痛みはありません。日帰りで治療ができます。

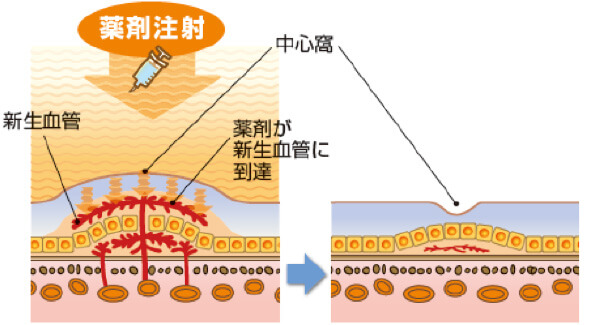

網膜の外側の膜である脈絡膜(ミャクラクマク)から網膜へ向かって、通常は見られない病的な血管である脈絡膜新生血管が伸びてくることによって起こります。特に、黄斑の真ん中にある中心窩(チュウシンカ)に病変が発生すると、視力低下は深刻になります。

眼の特に網膜の広範囲な血流(酸素)不足がベースとなり、病的な新しい血管が、通常は血管の見られない虹彩や前房隅角に発生することが原因となって眼圧上昇が起こり発症する緑内障。

これらの疾患に対し、抗VEGF薬を注射することで、新生血管を退縮させたり、新生血管からの血液成分の漏れ(滲出・出血)を抑えます。

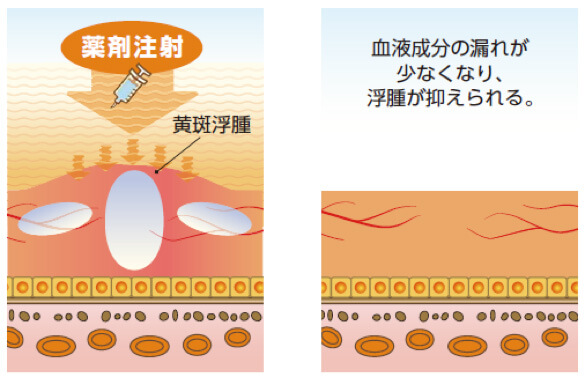

網膜の血管から血液成分が漏れ出るようになり、網膜に浮腫(むくみ)を生じます。特に黄斑に浮腫ができると大変見えづらくなります。これら疾患に対し抗VEGF薬の注射をすることによって、血管からの漏れを抑え黄斑浮腫を改善させます。

眼圧上昇、眼痛、視力低下、結膜下出血などが挙げられますが、いずれも注射後の一時的なものです。最も注意すべきなのは、細菌などが眼の中に入った場合に起こる強い炎症(眼内炎)です。当クリニックでは、注射の前・後3日間は、治療する方の眼に抗菌剤点眼を指示いたしますが、特に術後は眼の清潔に注意を払うことが必要です。その他、全身に関係するものとして脳卒中の報告があります。

保険適応のある診療内容です。適応となる疾患や注射製剤によって、あるいは当日に必要な検査の有無によっても異なりますが、以下に参考例を示します。

例)加齢黄斑変性(片眼)に抗VEGF製剤のラニビズマブ(商品名:ルセンティス)硝子体注射を施行した場合

1割負担:一回の注射で約19,000円

3割負担:一回の注射で約57,000円

※それぞれ税込となります。

≪資料提供 ノバルティスファーマ株式会社≫